愛媛県における不動産相続と不動産売却の流れと手続きについて解説したマニュアルです。

コンテンツ

1.不動産相続の流れと必要な手続き

相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。

また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼可能です。

【相続発生からの流れと必要な手続き・任せられる専門家・手続き期限 一覧】

| 相続発生からの流れと必要な手続き | 任せられる専門家 | 手続き期限 |

|---|---|---|

| 1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) | ― | できるだけ速やかに |

| 2 法定相続人の確定 | ・弁護士 | |

| 3 相続遺産調査 | ・司法書士 ・税理士 ・行政書士 |

|

| 4 遺産分割協議 | ・弁護士のみ(代理交渉) | |

| 5 限定承認・相続放棄の申述 | ・弁護士のみ(代理申請可能) ・司法書士(書類作成のみ可能) |

3ヵ月以内 |

| 6 準確定申告(被相続人の所得税) ※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等 |

・税理士のみ | 4ヵ月以内 |

| 7 遺産分割協議書の作成 ※遺言書が無かった場合や複数人の相続人がいた場合 ※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要です。 |

・弁護士 ・司法書士 ・税理士 ・行政書士 |

10ヵ月以内 |

| 8 相続税申告 | ・税理士のみ | |

| 9 遺留分侵害額請求 ※トラブルがあった場合のみ |

・弁護士のみ | 1年以内 |

| 10 相続登記(不動産のみ)手続き | ・司法書士のみ | 3年以内 |

なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。

弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。

税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。

1-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」

1.遺言書の確認・検認

遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。

遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。

検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。

2.法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)

遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。

こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。

3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)

法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。

預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。

なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。

依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。

4.遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)

遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。

この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。

1-2.「3ヵ月以内にする手続き」

5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)

被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。

これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。

書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。

1-3.「4ヵ月以内にする手続き」

6.準確定申告(税理士に依頼可能)

被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。

また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

1-4.「10ヵ月以内にする手続き」

7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)

複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。

遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。

弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税理士でも対応してくれることがあります。

8.相続税申告(税理士に依頼可能)

相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。

相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

1-5.「1年以内にする手続き」

9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)

遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。

これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。

こちらは弁護士のみに依頼可能です。

1-6.「3年以内にする手続き」

10.相続登記(司法書士に依頼可能)

相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されます。

正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。

※正当な理由の例

・相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。

こちらは、司法書士にのみ依頼可能です。

期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所

不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。

2-1.登記手続き

登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

| 登記手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 |

|---|---|

| ● 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 市役所 |

| ● 被相続人の住民票除票 | |

| ● 相続人全員の戸籍謄本 | |

| ● 相続人全員の印鑑証明書 | |

| ● 不動産を相続する相続人の住民票 | |

| ● 固定資産税評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |

| ● 登記事項証明書 | 法務局 |

| ● 遺産分割協議書 | 作成の必要あり |

※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。

2-2.相続税申告手続き

相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

| 相続税申告手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 | |

|---|---|---|

| 被相続人・法定相続人に関わるもの | ● 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |

| ● 相続人全員の戸籍謄本 | ||

| ● 相続人全員の住民票 | 各居住地の市役所 | |

| ● 相続人全員の印鑑証明書 | ||

| ● 法定相続情報一覧図 | 法務局 | |

| 遺産分割の内容に関わるもの | ● 印鑑登録証明書 | 居住地の市役所 |

| ● 遺産分割協議書の写し | 相続人が作成 | |

| ● 遺言書の写し | 自宅所有 | |

| 不動産に関わるもの | ● 固定資産税評価証明書 | 市役所もしくは都税事務所 |

| ● 登記事項証明書 | 法務局 | |

| ● 公図・地積測量図 | ||

| ● 住宅地図 | 民間の地図プリントサービスを使用 | |

| +税務署でもらう相続税の申告書 | ||

※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。

※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。

相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。

煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。

3.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除

3-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用

【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】

| 概要 | 負担額の目安 | |

|---|---|---|

| ● 登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |

| ● 必要書類の取得費用 | 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 「2-1.登記手続き」の項目全てで最低3,000円程度~ |

| ● 司法書士手数料 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 | 大体5~10万円 |

| ● 相続税 | 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる | 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない |

特に必要書類に関しては遺言書の有無や相続人の数によって異なってきますので、一概には言えません。3,000円程度が最低額だと考えておきましょう。

3-2.相続で使える控除

【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】

| 概要 | 控除額目安 | |

|---|---|---|

| ● 基礎控除 | 遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |

| ● 小規模宅地等の特例 | 被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 | 例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |

| ● 配偶者控除 | 配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 | 配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |

| ● 贈与税の基礎控除 | 暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる | 年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |

| ● 未成年控除 | 法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |

| ● 障碍者控除 | 相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される | 該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障碍者の税額控除」 |

| ● 相次相続控除 | 相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される | 前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |

控除は複雑で、自分がそれに該当するのかどうかということは、ご自身では判断がつかないことも多いです。税理士に依頼する方が確実でしょう。

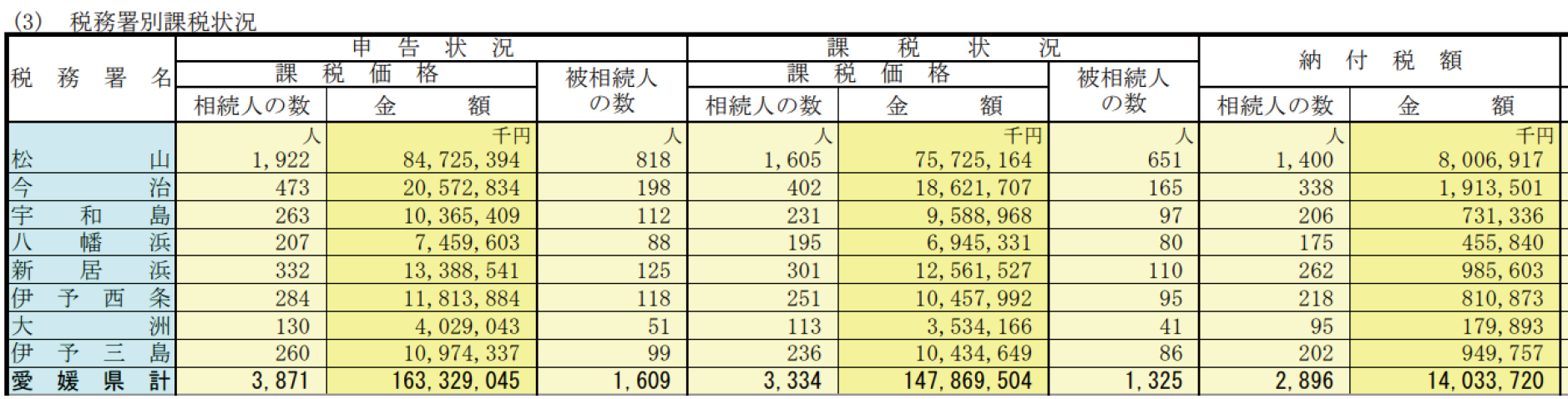

4.愛媛県における「相続」の概況

高松国税局の令和3年統計情報によると、愛媛県の相続税課税対象財産は約1,478億円です。3,871人の相続税申告者のうち約86.1%の3,334人が課税対象となりました。このうち約1,403億円が相続税として納税されています。

また、年々相続人の数は少しずつ減少していることが伺えます。

5年前の平成29年の統計情報では、1つの相続案件に約2.45人の相続人がいました。しかし、令和3年は被相続人1,609人に対し相続人3,871人となり、1つの相続案件に約2.40人です。

愛媛県内の地域別で見ると、松山税務署の管轄である松山市・伊予市・東温市エリアが突出しており、相続人の数と相続税の納付額で愛媛県の半数以上を占めています。

【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】

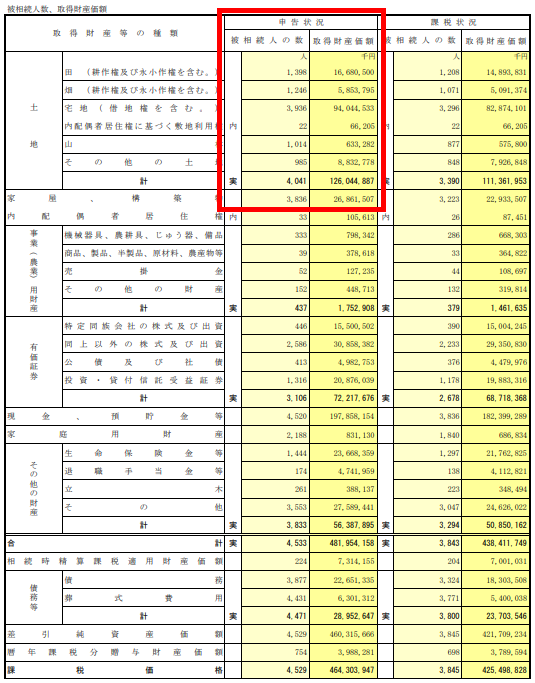

さらに、相続財産の内訳は四国4県版「取得財産の種類に対する申告・課税の状況」図で確認できます。

相続財産の種類別取得財産価格(申告ベース)を見ると、不動産(土地+家屋・構造物)は約1,528億円です。これは全体(約4,819億円)の約32%を占めており、四国4県の相続財産の約1/3が不動産に関連していることがわかります。

不動産の詳細な内訳として、土地は約1,260億円、家屋は約268億円であり、土地がその大部分を占めています。

【図 四国4県における、取得財産の種類に対する申告・課税の状況 】

5.相続した不動産を売却する流れと必要書類

5-1.相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する流れは以下の通りです。

【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】

1. 相続協議

2. 相続登記(名義変更)

3. 査定依頼

4. 媒介契約の締結

5. 売却活動

6. 売買契約締結

7. 決済・引き渡し

8. 確定申告

1.「相続協議」

ケースによってかかる時間が大きく異なります。

相続人間で揉め事が起これば、何年も話し合いが続くケースも少なくありません。

2.「相続登記(不動産の名義変更)」

役所に行って必要書類を提出します。2カ月くらいかかります。

自分ですることも出来ますが、司法書士に依頼すると手間なく済みます。

3.「査定依頼~媒介契約の締結~売却活動開始」

不動産会社を探し、査定してもらってから、実際に売りに出すまでにかかる期間は、人によりますが大体半月程度のことが多いです。

4.「売買契約締結」

売りに出して買い手が見つかるまでの期間は、価格・条件によりますがおおむね3ヶ月~1年程度です。

5.「決済・引き渡し」

家の中にある家財の整理等を行い、引き渡します。半月程度かかります。

6.「確定申告」

売却の翌年に行います。

5-2.相続した不動産の売却に必要な書類

相続した家を売却するために必要な書類には、大きく「相続登記(名義変更)の必要書類」と「売却の必要書類」があります。

・相続登記(名義変更)の必要書類

「2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所」 をご覧ください。

・売却の必要書類

ケースによって多少異なるところはありますが、主要なものは以下の通りです。

【表 物件売却時に必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

| 物件売却時に必要な主要書類 | 取得できる場所 |

|---|---|

| ● 印鑑証明書 | 各市区町村の市役所の窓口など |

| ● 土地・建物登記済証もしくは登記識別情報 | 土地・建物登記済証は個人所有 登記識別情報はオンライン申請か、法務局の窓口で受け取り |

| ● 土地測量図・境界確認書 | 土地測量図は法務局で入手可能 境界確認書は土地家屋調査士に測量を依頼して作成 |

| ● 固定資産税納税・都市計画税納税通知書もしくは固定資産税評価証明書 | 通知書は個人所有 証明書は市役所 |

| ● 建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) | 個人所有 市役所・区役所で確かめられる |

| ● 物件状況報告書(戸建てのみ) | ひな形を用いて作成 ネット上でダウンロード可能 |

| ● マンション管理規約の書類(マンションのみ) | マンションの管理組合・管理会社に依頼 |

| ● マンションの維持費関連書類(マンションのみ) | |

| ● 重要事項調査説明書(マンションのみ) | 不動産会社に発行依頼 |

| ● 間取り図 | 個人所有 |

| ● 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | |

| ● 実印 |

なお、引き渡し時には加えて以下が必要です。

【表 引き渡し時に必要な書類と取得できる場所】

| 引き渡し時に必要な書類 | 取得できる場所 |

|---|---|

| ● 印鑑証明書 | 各市区町村の市役所の窓口など |

| ● 抵当権など抹消書類 | 法務局に相談 |

| ● 預金通帳 | 個人所有 |

| ● 実印 |

6.不動産売却でかかる税金

不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。

【表 不動産売却でかかる税金の概要と税額の目安 一覧】

| 概要 | 税額の目安 | |

|---|---|---|

| ● 印紙税 | 契約金額によって左右される | 最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、最高基準は契約金額50億円超えで48万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |

| ● 登録免許税 | 住宅ローンの抵当権が残っている場合か、所有権移転登記費用を売主が負担・折半する場合にかかる税金 | 抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 所有権の移転登記は、固定資産税評価額に指定の税率をかけて算出するが、これは買主が負担することが一般的 |

| ● 消費税 | 個人が個人に売却した場合、仲介手数料など不動産取引にまつわるサービスに対してかかる | 仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)+消費税 |

| ● 譲渡所得税・復興所得税・住民税 | 不動産を売って利益が出た場合にかかる | まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か、5年を超えているかで税率が異なり、5年を超えている方が税金は安くなる。 |

7.愛媛県で相続した不動産をスムーズに売却するためのコツ

愛媛県で、相続した不動産をスムーズに売却するためのコツは以下の通りです。

| 1 地場に精通している地域密着型の不動産会社に相談する 2 ネット広告の活用に力を入れている不動産会社を選ぶ 3 相続問題に詳しい専門家と連携している不動産会社を選ぶ |

1.地場に精通している地域密着型の不動産会社に相談する

不動産の売却を検討する場合、売却したい物件が位置する地域の不動産会社に相談することがおすすめです。

地元の不動産会社はそのエリアの相場に詳しく、適正な取引価格を提示できることが多いです。

また、中古住宅の取引では、近隣の住民が購入者となることが多いため、地域の市場をよく知る不動産会社を選ぶと売却がスムーズに進む可能性が高まります。

例えば、松山市の「T-コンサルティング」は、地域に密着した不動産会社として、年間100件以上の取引実績を持ちます。今治市の「レッドエイト」や宇和島市の「丸和」といった不動産会社もそれぞれの地域に精通しています。

上記のように、売却を考えている物件の地域に根付いた不動産会社に相談することは、不動産売却の近道です。

2. ネット広告の活用に力を入れている不動産会社を選ぶ

不動産の売却をスムーズに進めるためには、インターネット広告に力を入れている不動産会社を選びましょう。

「at home」や「SUUMO」などの不動産ポータルサイトの普及に伴い、不動産仲介の流れは大きく変化しました。

一昔前、中古住宅を購入希望の方は駅前などの好立地に店舗を構える不動産会社を訪れ、物件を紹介してもらうのが一般的でした。

しかし、現在の主流は購入希望者がインターネットで物件情報を検索し、その後不動産会社と現地で待ち合わせて物件を確認するスタイルです。

この変化から、駅前などの好立地に店舗を持つ不動産会社よりも、インターネット広告に注力している不動産会社の方が売買仲介の分野では強みを増しています。

不動産会社を選ぶ際には、インターネット広告の活用に積極的な不動産会社を選びましょう。

3. 相続問題に詳しい専門家と連携している不動産会社を選ぶ

相続した不動産の売却は多くの手続きや書類作成が伴います。

そのため、税理士などの専門家のサポートを受けることで、スムーズに相続手続きを完了させることができます。

しかし、不動産会社と専門家を別々に探し、相談を進めるのは手間がかかり、効率的とはいえません。また、遺産相続において不動産が関与すると、トラブルが生じるリスクも高まります。

そのため、弁護士や税理士、司法書士といった専門家と連携している不動産会社を利用することをおすすめします。

連携している不動産会社を利用すれば、さまざまな課題やトラブルをワンストップで解決することができ、手間や労力を大幅に削減可能です。

例えば、松山市にある「T-コンサルティング」、西条市にある「大屋不動産」のような不動産会社は弁護士や税理士などの専門家と連携しており、不動産の売却だけでなく、相続に関する多岐にわたる問題にも対応しています。

8.愛媛県の相続不動産の売却相場解説

(2023年7月更新)愛媛県における相続不動産の売却相場は以下の通りです。

| 中古一戸建て | ・仲介……1,852万円 ・買取……1,296万円 |

| 中古マンション | ・仲介……1,923万円 ・買取……1,346万円 |

| 土地 | ・仲介……1,145万円 ・買取……802万円 |

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

9.愛媛県で相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧

相続した不動産は、売却以外にも以下のような活用方法があります。

〈相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧〉

| 1 アパート経営をする 2 駐車場を経営する 3 更地にして土地を貸し出す 4 サービス付き高齢者住宅を経営する 5 不動産会社に買取を依頼する |

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

10. 愛媛県の不動産相続事例

別記事で、以下の内容による愛媛県の不動産相続事例を3つご覧いただけます。

〈相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧〉

- 新居浜市にお住まいのS様が「今治市にある実家を古家付き土地として売却するか、更地にして売却するか悩んだ事例」

- 松山市にお住まいのA様が「相続にかかる税金を、『空き家特例』を用いて節税した事例」

- 広島市にお住まいのR様が「相続した松山市の賃貸アパートの対処に困り、不動産会社に相談した事例」

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

11. 愛媛県で相続時におすすめの不動産屋さん10選

愛媛県で、相続時におすすめの不動産屋さんは、以下の通りです。

- 1. T-コンサルティング株式会社

(不動産取引は年間100件以上の実績を誇る愛媛に根付いた不動産会社) - 2. 大屋不動産株式会社

(「相続サロン」にて相続診断士など相続専門のスタッフが対応) - 3. 株式会社トリニティ・ブレイン

(遠方の方はオンラインで不動産の相談が可能) - 4. 株式会社愛進

(行政書士が在籍しているので遺産分割協議書の作成なども対応可能) - 5. 株式会社トータルエステート・プロ

(不動産相続に関する特化した専用の相談窓口に相談できる) - 6. 株式会社レッドエイト

(税理士などの専門家と連携して、複雑な相続問題をサポート) - 7. 株式会社松けん不動産

(平均2か月以内の不動産の早期売却に自信あり) - 8. 株式会社クレインホーム

(不動産売買は20年以上の経験があり、県内の主要エリアに対応) - 9. 有限会社不動産シスコ

(中予・東予エリアを得意とする不動産会社) - 10. 有限会社丸和

(宇和島市や南予地域の不動産を専門に取り扱っている)

詳しくは、以下をご覧ください。

12. 愛媛県で相続の相談・必要書類を入手できる会社・機関の一覧

12-1.愛媛県で相続の相談が出来る会社

愛媛県で、相続の相談が出来る代表的な会社は以下の通りです。

●愛媛・松山相続・遺言相談室

愛媛・松山相続・遺言相談室は、司法書士法人南海リーガルによって運営されており、相続と遺言に関する専門的な相談窓口です。

司法書士や行政書士などの専門家が在籍しており、累計2,500件以上の相談実績を誇ります。

(事務所名:司法書士法人南海リーガル)

〒790-0847 愛媛県松山市道後緑台4-2

電話:089-931-1240

営業時間:9:00~17:00

定休日:土曜日・日曜日・祝日

HP:https://ehime-sozoku.com/

●松山あんしん相続税相談室

松山あんしん相続税相談室は、税理士法人asitaoが運営する相続税申告に関する専門の相談窓口です。

相続税の申告や遺産分割に関する提案、相続税対策など、相続に関する税金の問題を中心にサポートしています。

初回の相談は完全無料で受け付けています。

(事務所名:税理士法人asitao)

〒790-0066 愛媛県松山市宮田町186-4 松山駅前ビル2F

電話:0120-890-440

営業時間:9:00~18:00

定休日:土曜日・日曜日・祝日

HP:https://matsuyama-anshin-souzokuzei.com/

●愛媛相続サポートセンター

愛媛相続サポートセンターは、えひめ税理士法人が運営する相続に関する専門の相談窓口です。

相続税に関する相談はもちろん、相続に関する幅広い相談に対応しています。各専門家と連係しているので、ワンストップで解決可能です。

(事務所名:えひめ税理士法人)

〒790-0878愛媛県松山市勝山町1-78-1 スカイタワー勝山202

電話:0120-358-377

営業時間:9:00~18:00

定休日:土曜日・日曜日・祝日

HP:http://www.ehime-souzoku.com/

愛媛県で相続の相談が出来る公的機関・準公的機関

企業が運営する相談窓口のほかに、公的機関・準公的機関の相談窓口もあります。

●【無料相談】愛媛県司法書士総合相談センター

愛媛県司法書士会では、予約制の相続相談窓口を設けています。

毎月第2水曜日と第3水曜日(13時〜16時)に、愛媛県司法書士会合同会館で30分の無料相談を受け付けています。

〒790-0062愛媛県松山市南江戸1-4-14

電話:089-941-8065

営業時間:9:00〜17:00

定休日:土曜日・日曜日・祝日

HP:https://www.shiho-shoshi-ehime.or.jp/consultation/

●【一部無料】法テラス愛媛

法テラスは、国が設置した法的問題の解決をサポートする公的な機関です。

無料の法律相談を受けるには、所得制限などの一定の条件があります。利用を検討する前に、公式サイトや電話で詳細を確認しましょう。

(事務所名:えひめ税理士法人)

〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F

電話:0570-078374

営業時間:9:00~21:00(土曜 / 9:00~17:00)

定休日:日曜日・祝日

HP:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/ehime/index.html

12-2.愛媛県で必要書類を入手できる公的機関・市役所

市役所で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。

【市役所で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】

| 市役所で入手できる主要書類 | 売却時に必要 | 登記手続き時に必要 | 相続税申告時に必要 |

|---|---|---|---|

| ● 戸籍謄本 | × | 〇 | 〇 |

| ● 住民票除籍 | × | 〇 | × |

| ● 印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ● 印鑑登録証明書 | × | × | 〇 |

| ● 住民票 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ● 固定資産税評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ● 建築確認済証・検査済証 | 〇 | × | × |

【松山市役所】

〒790-8571 愛媛県松山市二番町4-7-2

電話:089-948-6688

【今治市役所】

〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1-4-1

電話:0898-32-5200

【新居浜市役所】

〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町1-5-1

電話:0897-65-1234

【宇和島市役所】

〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1

電話:0895-24-1111

● 法務局

法務局で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。

【法務局で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】

| 法務局で入手できる主要書類 | 売却時に必要 | 登記手続き時に必要 | 相続税申告時に必要 |

|---|---|---|---|

| ● 登記事項証明書 | × | 〇 | 〇 |

| ● 法定相続情報一覧図 | × | × | 〇 |

| ● 公図・地積測量図 | △ ※求められる場合もある |

× | 〇 |

| ● 登記識別情報 | 〇 | × | × |

| ● 土地測量図 | 〇 | × | × |

| ● 抵当権など抹消書類 | 〇 | × | × |

【松山地方法務局】

〒790-8505 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎

電話:089-932-0888